在1970年代鶯歌再度面臨轉型時刻,此時有金義合和大同磁器等日用瓷大廠出現。他們與日本技術合作,引進新式機械與瓷土原料,生產精緻瓷器餐具。原來北投和鶯歌的碗盤逐漸失去競爭力,紛紛尋求新途的可能性,泉興窯業也面臨轉型的壓力。

1959年陳福吉當兵期間,陳泉興回到關西買下早期曾經工作過的「新禾興」,改稱「新泉興」,由陳泉興自己經營。等到陳福吉當兵回來後,陳泉興要求陳清吉經營關西的窯場,而鶯歌的窯場則由陳福吉負責,兄弟分別經營兩家窯場。

◎陳清吉經營關西新泉興窯

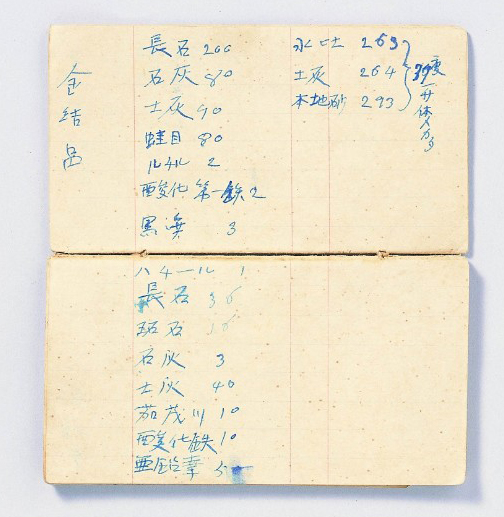

陳清吉在新泉興除了燒製日用陶瓷之外,開始發展彩繪花瓶。他們聘請北投和鶯歌的畫師來彩繪,所做的花瓶都是承襲著北投永生工藝社到中華陶瓷一脈相傳的風格,除了彩繪之外,並以黑釉剔花技法刻繪中國式的花鳥或歷史圖案,部分作品則施以單色釉。在1960年代末期,陳清吉以木灰為基礎釉,燒出晶花粗大而均勻的鋅結晶釉花瓶。結晶釉後來在鶯歌大量燒製,而陳清吉開發結晶釉的時間是先驅之一。1968年左右停止碗盤的生產,增加花瓶的製作,關西窯一度增加面磚的燒製,但於1980年代停止,專心燒製花瓶。

◎陳福吉經營鶯歌瓷磚窯

陳福吉經營鶯歌尖山埔窯場一段時間後,改燒電氣陶瓷,並把工廠改為「泉興陶瓷電器工廠」,並申請到「安」字標誌。然而電瓷的燒成率並不理想,還有配件加工的問題,使得經營相當困難。於是陳福吉再度轉型,使用原來的四角窯燒馬賽克。由於新產品的經驗與技術不足,經營狀況並不理想。此時鶯歌瓷磚已經開始發展,而北投的大裕窯業和竹南的三環窯業等瓷磚工廠都引進隧道窯,燒成品質優良,使得陳福吉的瓷磚廠無法與之競爭。1971年陳福吉邀請甘新福合夥,共同承租李寶珍的李順隆陶器工廠,成立「三洋窯業股份有限公司」,利用工廠內原有的四十米隧道窯燒製馬賽克和三寸六面磚。經由改善燒火設備與燒成技術後,使生產順利。

◎兄弟再度攜手合作

1972年陳清吉和陳福吉兩兄弟籌資創設環球窯業公司,1973年正式正式投產。1975年石油危機以後,三寸六白瓷磚價錢滑落,業內開始燒製中口瓷磚,此後又有10X20公分面磚出現。於是陳清吉兄弟又利用環球的盈餘,1978年再投資創立「三洋窯業公司」。工廠內設置自動隧道窯燒三寸六瓷磚,其後進一步燒製大型的瓷磚。1980年又買下三環窯業公司的湖口廠,改組為「三揚」,將經營觸角延伸到新竹。三家瓷磚工廠都經營得相當順利,成為臺灣最具規模的瓷磚小王國之一。陳福吉也因為事業成功,被推選為臺灣區陶瓷同業公會理事長,交棒幾屆之後,如今又再度回任公會理事長。他在擔任理事長期間努力穩定瓷磚價格,阻止大陸產品傾銷,貢獻很大。